第724号 2020(R02).10発行

PDF版はこちら

§ICT技術を利用した次世代型の主食用米の多収技術構築

株式会社ファーム・フロンティア

山形大学農学部 客員教授

藤井 弘志

§露地野菜の畝連続栽培におけるセル苗全量基肥を用いた省力技術の試み

鹿児島県農業開発総合センター

生産環境部 土壌環境研究室

加治屋 五月

ICT技術を利用した次世代型の

主食用米の多収技術構築

株式会社ファーム・フロンティア

山形大学農学部 客員教授

藤井 弘志

近年,稲作を取り巻く環境は大きく変化しており,水稲の収量・品質の不安定化,年次や圃場毎のバラツキの拡大が生じています。変化の要素として,気候変動,生産体制の変化,稲作技術の変化などがあげられます。気候変動については,地球温暖化に伴う高温,台風,日照不足などの気象災害により,水稲の収量・品質低下を招いています。生産体制の変化については,作業の効率化や省力化を目的とした生産体制(経営規模の拡大,大区画圃場,基肥一発肥料,流し込み肥料等)が増加する傾向にあり,さらに農業従事者の高齢化・減少やベテラン農家の離農など労働力の量的,質的な低下などにより,安定的な生産性の維持が懸念される状況が想定されます。

一方では,農業の効率化・省力化・精密化の促進が期待されるロボット技術やICT技術を用いたスマート農業の導入も始まろうとしています。そこで,稲作を取り巻く環境の変化に対応し,気候変動や生産体制の変化にも適応できる,ICT技術を利用した次世代型の主食用米の多収技術構築のための開発戦略を下記の①〜④の観点から示します。

① 水稲多収に必要な技術的要素を多収事例から紹介します。

② 稲作を取り巻く環境(気象,生産体制,稲,技術等)の現状と近未来予測から,生産性の向上に必要な戦略を解説します。 ③ 基肥一発肥料の現状と課題から,今後の改善戦略を解説します。

④ ICT技術を利用した次世代型の主食用米の多収技術構築のための戦略を紹介します。

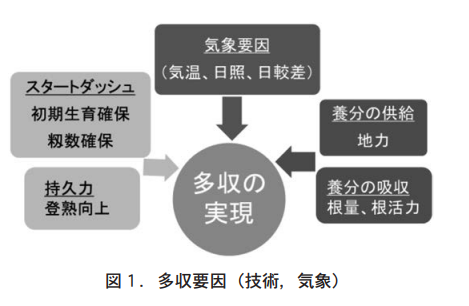

1.水稲多収に必要な技術・気象的要因(図1)

昭和24年から43年にかけて実施された「全国多収穫コンクール」で多収を達成した生産者の技術要素を簡単にまとめてみます。技術としては,①総合的で,それぞれの水田の状況に対応した土づくり(堆肥,ケイ酸,深耕,客土,透水性)の実施による耕土培養,②適切な肥培管理技術(健苗育成,多収品種,適切な水管理,多施肥(窒素など)の実施があげられます。次に,多収を達成した水稲の収量構成要素は,①㎡当たり籾数の確保で,㎡当たり穂数が450〜500本で一穂籾数が80〜120粒でm2当たり籾数を4万〜5万粒と多くの籾数を着生している。②㎡当たり籾数が多い段階での登熟能(登熟歩合:80〜85%,千粒重:21〜23g)の向上があげられます。

当時の気象要因は,現在ほどの高温ではなく,特に夜温も低く呼吸消耗が少ないこと,日照時間も現在よりも多い傾向であり,葉身による光合成量も多いことが考えられます。多収の実現には,収量容量が高いこと,登熟性が高いことを同時に達成していることが重要であり,そのことを可能とする要因として窒素やケイ酸等地力の向上(養分の供給側)と根量・根の活力の向上(養分の吸収側)を同時に達成することが必要であると考えられます。

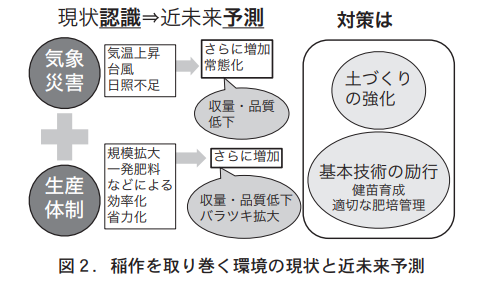

2.稲作を取り巻く環境(気象,生産体制,稲,技術等)の現状と近未来予測から生産性の向上に必要な戦略(図2)

今後の稲作を予想すると,さらなる気候変動の増加や生産体制の変化,現在の稲作を取り巻く環境の悪化により,多収の実現は難しい状況です。

気候変動への対応

地球温暖化の影響もあり,日本でも,近年気象災害が多発しています。猛暑,酷暑,爆弾低気圧,ゲリラ豪雨などの気象用語を頻繁に耳にするようになりました。雨の降り方は,局地化,集中化,激甚化しており,農業への被害も見過ごせません。農業は,特に天候の影響を大きく受ける産業であり,気候変動への対応を各方面から考えていく必要があります。

温暖化は,単に気温が暖かい方向へシフトするというわけではありません。平均的な気象の年が減少し,より暑い天候が増加し,記録的な暑さを出現させます。逆に寒い天候が発生することも否定できません。また,暖かい天候の後に一転して寒くなるというように,年単位だけでなく,月単位,週単位,日単位での変動幅も拡大しています。

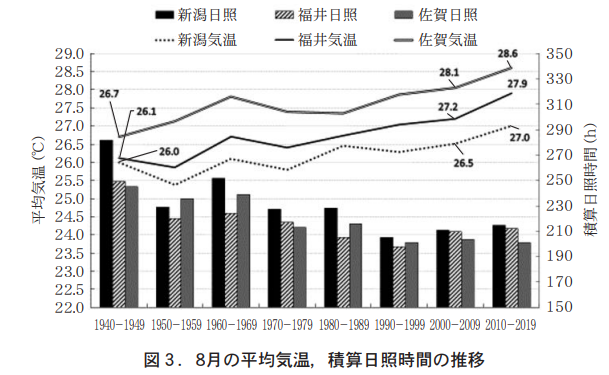

さらに日照不足の問題があります。植物は光合成によって二酸化炭素と水からデンプンを生産しますが,日照不足になると光合成量が減少します。さらに,夜温が高いとイネの呼吸が活発になりデンプンの消費量が多くなります。その結果,穂や根に送り込むデンプンの量が少なくなり,登熟不足や未熟粒発生の原因となります。図3には,新潟市,福井市および佐賀市の8月の平均気温と積算日照時間の推移を示しました。この図からも,昔に比べてより高温,より日照不足になっていることが分かります。まさに,高温で日照不足という気候は,ダブルパンチとなってイネの生育に影響を与え,収量や品質の低下が懸念されます。

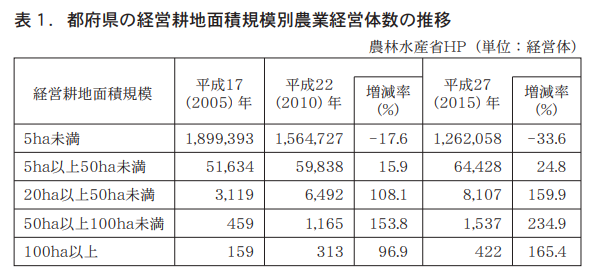

生産体制(農業従事者の減少,規模拡大,基肥一発肥料等)への対応

表1には,経営耕地面積規模別の農業経営体数の推移を示しています。この表から,耕地面積規模の大きな経営体が急増していることが分かります。作業の効率化や省力化を目的とした生産体制(経営規模の拡大,大区画圃場,基肥一発肥料,流し込み肥料等)が増加する傾向にあり,気候変動や水稲の変化に対応したきめ細かな対策の実施が難しくなり,水稲の収量・品質低下やバラツキの拡大が起こりやすくなっています。近未来はさらに,効率化や省力化を目的とした生産体制が増加することが予想され,さらにきめ細かな対応が難しくなります。水稲の収量・品質低下やバラツキの拡大がさらに増加すると予想され,特に気候変動条件下では,その影響は甚大となります。

このような懸念を払拭するには,対策の強化,特に基本技術の励行(健苗育成,適切な肥培管理)および土づくりの実施が必要です。さらに,農業従事者の減少や高齢化により労働力の量的・質的な減少が進んでいますので,スマート農業の利用も含め,効率的な生産体制が重要です。

3.稲作の変化

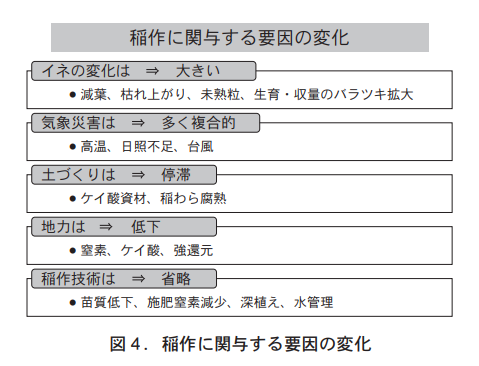

図4に示したとおり,稲作に関して変化している内容として,①栽培されているイネ,②気象,③土づくり,④地力,⑤稲作技術があります。

まず栽培されているイネの変化について説明します。「枯れ上がり」は,成熟期に稲株の主幹で上から数えて何枚の葉身が生きているかを調べる方法で,3枚生きていれば枯れ上がりが少ないイネ,1.5枚しか生きていなければ枯れ上がりが大きく,後期凋落したことがわかります。

「やせ米」とは厚みの薄い米のことです。(専門的には,米の縦溝が深いと表現します。)米は,長さ⇒幅⇒厚み の順に長さや大きさが決まります。「やせ米」が増加する要因には,暑い夏と,良食味指向による窒素施肥の減少や地力の低下などがあげられます。

次に気候変動については,気象災害の発生頻度が高くなっていることや,高温と台風などというように気象災害の要因が一つだけでなく複合的になってきていることがあげられます。気象災害の多くなった時こそ,土づくりが必要なのですが,停滞しているのが現状です。それに伴い,窒素やケイ酸地力も低下しています。また,稲作技術も省略される傾向にあります。「苗半作」という言葉がありますが,苗の質が稲作の半分を決めるということを示す言葉です。しかし,現実には苗質も低下し深植えになったりして気候変動に弱いイネとなっています。

さらに,現在の稲作の環境は,土づくりの停滞や基本技術(苗づくり,適切な水管理)の省略などによって四重苦にさらされた状態にあります。

【一つ目の苦】は水田の透水性の低下です。農業機械の大型化による踏圧の増大と浅耕により,土壌の透水性を低下させています。

【二つ目の苦】は根活力の低下です。石灰などのアルカリ成分を含むケイ酸資材の施用不足などにより土壌のpHが低下します。土壌のpHが低いと,秋から春にかけて土壌微生物の活動が弱まり,生稲わらの分解が遅れることで湛水条件下における強還元土壌が生成されます。強還元条件下で生成される有機酸や硫化水素などの発生が助長され,根にダメージを与え,根量を減らし根の活力を低下させることになります。

【三つ目の苦】は地力窒素の低下・施肥窒素の減少です。堆肥などの有機物の施用の減少により,水田の地力窒素が低下しています。「お米の中のタンパク質含有率が低いと美味しい」という良食味指向により,施肥窒素量も減少しています。窒素栄養不足からイネの後期凋落現象が,近年の高温・日照不足・台風などの異常気象とあいまって懸念される状況です。

【四つ目の苦】は葉身の光合成能の低下です。ケイ酸資材施用量の減少などにより,水稲に対するケイ酸供給量が減少して葉身のケイ酸含有率も低下し,結果的に光合成能力が低下していきます。

これらの四重苦の結果として,収量の不安定化と品質・食味が低下する悪循環が起きています。

これらの四重苦を繰り返していることで,水田の地力は年々低下しています。この負のスパイラルを遮断するには,①ケイ酸資材の施用,②土壌透水性の向上や稲わらの腐熟促進など,土壌の強還元化の抑制,③苗質向上・適正な水管理,④適正な窒素施肥管理など,基本技術の励行が重要となります。

基肥一発肥料の現状と課題

また,基肥一発肥料の現状も上記に示した気候変動,生産体制,イネの生産環境の悪化により,様々な課題があります。

基肥一発肥料は非常に良い肥料なのですが,使用については留意するべきポイントがあります。本来この肥料を使いこなすには,健苗育成や圃場の均平度を確保する技術などがなければいけません。苗作りが不十分なままに基肥一発肥料を使用すると,速効性成分が少ないので初期生育の不良がなかなか回復せず,結果として茎数・穂数(籾数)がとれません。籾数が少ないと,生育後半に基肥一発肥料から溶け出す窒素の受皿が不足し,玄米中のタンパク質含有率が高くなって,食味不良につながります。「追肥作業がいらない。」と効率だけを重視して使用している人が少なくないので生育のバラツキが大きくなっています。基肥一発肥料は基本技術とのセットで使うことが重要なポイントです。

さらに,近年の気候変動が生産性を不安定化させています。高温障害・日照不足などの被害を受けることが多くなっているため,それぞれに応じたきめ細かい対応が求められます。

今後も大規模経営,大区画圃場経営が増加する傾向にあります。基肥一発肥料の利用はさらに増加することが想定されます。稲作を取り巻くさまざまな変化(気候変動,地力低下,苗質の低下)に対応した基肥一発肥料の戦略として,次のようなことが考えられます。

4.次世代型の主食用米の多収技術構築のための戦略

Step1

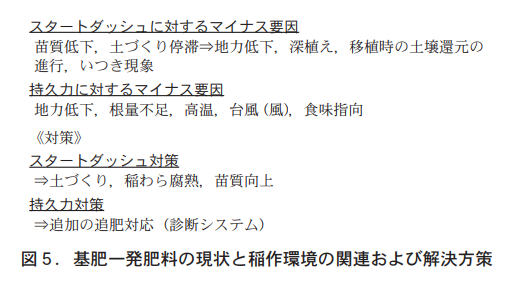

基肥一発肥料体系と現状の稲作環境との関連で検討する視点(図5)

現状の稲作のマイナス要因であるスタートダッシュと持久力の対策を実施することが重要です。特に,基肥一発肥料の場合は,スタートダッシュや持久力のマイナス要因に対応した対策の実施により,本来の基肥一発肥料の有用性が確保されます。

Step2

基肥一発肥料体系でバラツキを少なくする視点

基肥一発肥料による圃場内,圃場間の生育・収量のバラツキの少ない方法の導入が必要です。イネの視点から,イネの周辺にある肥料バラツキの大きい施肥法はブロードキャスターとの意見が多いため,バラツキを少なくする施肥法の検討も必要となってきます。さらに,施肥時期が早い(移植前30日頃)場合は,施肥したアンモニア態窒素が硝酸態窒素に変わり,入水後に脱窒や流亡によりロスすることにより,移植時に想定した窒素量をイネに与えることができないこともバラツキを拡大していると考えられます。そこで,基肥一発肥料の方の問診による聞取りによって課題抽出および対策の実施(施肥法,施肥時期の検討)を行うことが重要です。

Step3

次世代型土づくり・基肥一発肥料体系

規模拡大などの生産体制への対応としては,作業の効率化,省力化,精密化のために,ICT技術を活用したスマート農業の導入があげられます。肥料ロスの抑制,疎植栽培,土づくり,圃場単位の情報利用,効率化,水稲の安定多収を同時に達成するための技術・システム・ICTツールの利用をセットで①〜③の技術開発を実施しています。

① 土づくりとの連動の考え方:土壌分析・問診票等の情報に基づき,圃場毎のケイ酸資材,稲わら腐熟体系の実践,センシングによる画像データ等からの圃場間および圃場内の土づくり実施場所の選択と集中,情報システムによるケイ酸資材および散布方法の選択システムの構築。

② 施肥連動の考え方:地力(地域変動) +乾土効果(年次変動)等の情報に基づいた側条施肥(速効性N:基肥相当)の窒素量の最適化,地力・品種に基づいた苗箱まかせ(緩効性N:追肥相当)の窒素量の最適化システムの構築。

③ センシングによる「肥料切れ」評価,圃場間の地力評価:ドローンセンシングによる画像診断,移植後の生育スピード,気象条件(気温,日照時間)等の情報による肥料切れ判定システムと施肥対応。圃場間および圃場内のバラツキ把握と可変施肥対応システムの構築。

現在,次世代型の主食用米の多収技術について,スマート農業と連動した土づくり,基肥一発施肥システムの構築を目指し,基礎的研究と現地における実証試験を行っています。

≪試験事例≫

ICT利用による業務用米の基肥一発肥料を用いた多収技術の構築

1.目的

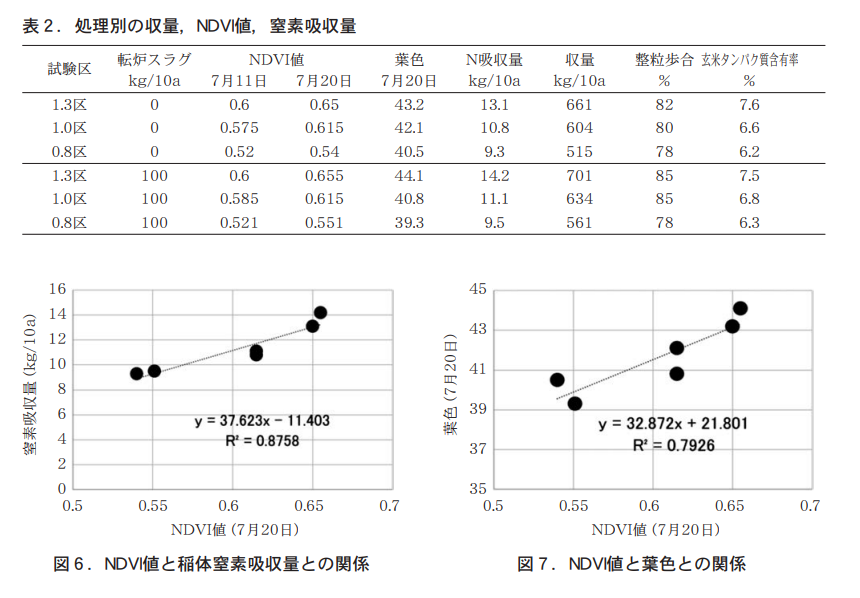

基肥一発肥料(全層施肥体系)における施肥窒素量を変化させた場合の,収量および収量構成要素から評価し,多収を目標とする場合の施肥量の上限について検討しました。基肥窒素量を変化させ,センシングによる画像データから,収量,窒素吸収量の関係性を検討し,多収に必要な画像データの情報を解析します。目標収量は720kg/10aです。

2.試験方法(2019年)

① 試験場所:山形大学農学部農場(地力条件:低)

② 供試品種:「はえぬき」

③ 供試肥料:軽田くん一発708(窒素−リン酸−カリ:27−10−8)(速効性N15%,緩効性NLPコート12%)

④ 施肥法:全層施肥体系:施肥(4月25日)⇒耕起⇒入水・代かき⇒移植(5月15日)

⑤ N施肥量(kg/10a):標準施肥量⇒1.0区を基 準に30%増加させた区(1.3区)と20%減少させた区(0.8区)を設定しました。標準施肥窒素量(10a当たり):全層施肥体系:「はえぬき」 ⇒8kg,ケイ酸施用:転炉スラグ100kg/10a施用

⑥ センシング;7月10日,20日に実施。「はえぬき」の出穂期は8月3日で,7月10日は出穂前24日,20日は出穂前14日でした。

3.試験結果

① 基肥一発肥料の施肥窒素量が標準施肥量より増加するにつれて,㎡当たり籾数が増加し,収量が増加しました。

② 施肥窒素量の増加によって,㎡当たり籾数が目標値を3000〜5000粒上回りました。近年の高温障害の助長要因の一つである㎡当たり籾 数の増加も考慮すると,標準の1.3倍の施肥窒素量と光合成を向上させるケイ酸の併用は必要な技術と言えます。

「要約」

センシングによるNDVI値は葉色,㎡当たり籾数,窒素吸収量との関係性が認められました。センシングの利用により,圃場間の地力や肥料切れの評価が可能であると考えられます。

露地野菜の畝連続栽培における

セル苗全量基肥を用いた省力技術の試み

鹿児島県農業開発総合センター

生産環境部 土壌環境研究室

加治屋 五月

1.はじめに

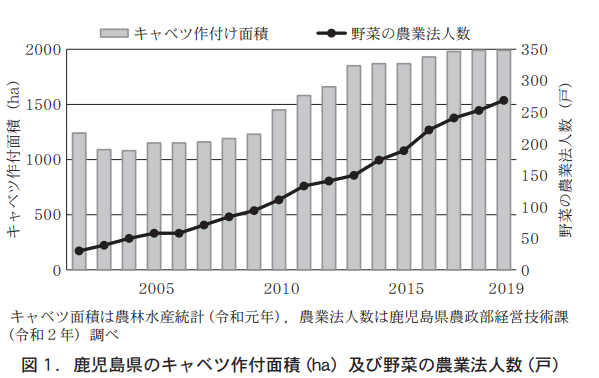

鹿児島県では温暖な気候や畑かん施設を利用した加工・業務用露地野菜の生産が盛んであり,平成30年度のキャベツの作付面積は1,990ha,全国5位である。全国のキャベツの作付面積が減少する中,本県のキャベツ作付面積は増加しているが,その理由として露地野菜の農業生産法人の増加が考えられており(図1) ,大規模露地野菜生産の省力化・低コスト化のための肥培管理技術の確立が喫緊の課題となっている。

一方,本県の露地野菜産地では可給態リン酸や交換性カリ含量の高い圃場が昨今増加する傾向にある。そこで,省力かつ低コストの露地野菜生産を目的として,土壌診断を実施し可給態リン酸含量及び交換性カリ含量に応じた減肥基準に基づく施肥を推進している。また,平成27年度からは農業法人の現地圃場において,リン酸やカリの減肥技術に併せて,可給態窒素診断に基づく適正施肥についても取り組んでいる(写真1) 。

他方,イチゴやキュウリ等の施設野菜では,収穫後の畝を壊さず,次作でもそのまま利用する“不耕起栽培”や“畝連続栽培”と呼ばれる省力的な栽培法が開発されており,露地野菜でも“だいこん−さつまいも栽培体系”などで検討されている。

本報では,本県の温暖な気候を活かし秋から春に露地野菜を2作連続栽培する事例のうち,マルチ栽培によってレタスを秋に収穫した後,同じ畝でセル内に全量窒素を施肥(以降,セル苗全量基肥と記述)して育苗したキャベツを栽培する省力技術について検討したので紹介する。

2.栽培方法の概要

試験は平成27〜28年にセンター内の表層腐植質黒ボク土圃場で行った。試験を行ったレタス作付前の土壌の化学性は,可給態窒素量が2mg/100g乾土,可給態リン酸含量が7mg/100g乾土,塩基飽和度が28%であり,本県の平均的な露地野菜栽培土壌に比べて地力はやや低いと考えられた。

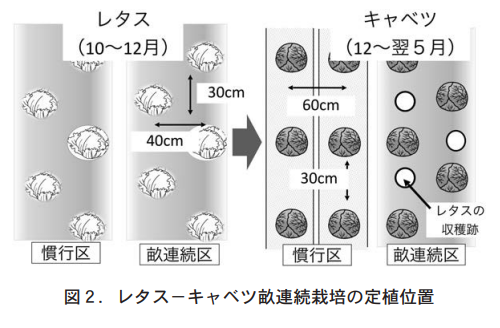

10月中旬に黒ビニルでマルチした畝にレタス(品種:ゴジラ)を畝幅1.2m,株間0.3m,条間0.3mで2条定植し12月下旬に収穫した。レタス収穫後に植穴と植穴の間に穴を開けてセル苗全量基肥したキャベツ苗(YR若隅3号)を同日に定植し,翌年5月中旬に収穫した(図2) 。

前作のレタスでは,牛ふん堆肥2t/10aを施用後,基肥で窒素,リン酸,カリをそれぞれ20kg/10aずつ施肥した。後作のキャベツでは,レタス収穫後に残渣とマルチを除去し,その後耕うん,施肥する慣行区と,収穫後のマルチ畝をそのまま利用し,セル苗全量基肥のキャベツ苗を定植する畝連続区を設けた。慣行区のキャベツは,窒素,リン酸,カリを各15kg/10a施肥し,畝間0.6m,株間0.4mとし,通常の育苗方法で育苗したセル苗を定植した。なお,栽植密度は慣行区5,714株/10a,畝連続試験区5,555株/10aである。

3.セル内に窒素施肥しキャベツを育苗

平成28年度(1年目)の試験では,窒素が配合されていない育苗専用培土に被覆肥料LPS100を使ってセル苗全量基肥のキャベツ苗を準備した。慣行区と同量の窒素量をセル内に施用するには,育苗トレイ1セル内に約5gの肥料を入れる必要がある。通常の128穴トレイではセル当たりの培土量が不足すると予想されたため,72穴のセルトレイで育苗した。また,肥効調節型肥料(LPS100)を使うことで窒素利用率の向上が期待できるのでセル苗全量基肥の窒素施肥量は2割減肥とした。リン酸及びカリについては前作のレタス前に施用した牛ふん堆肥(2t/10a)由来の成分量がそれぞれ23kg/10a,21kg/10aと試算できるので無施肥とした。

平成29年度(2年目)の試験では,LPS100に比べて初期の窒素溶出が穏やかで,水分を保持する特徴があるセル苗専用肥料(24−1−0)を供試し,128穴トレイで育苗した。セル内への窒素施肥量は2〜4割減肥とし,11月28日に播種し12月26日に定植した。定植時には十分な堅さの根鉢が形成され,形状も保たれていた。しかし,根鉢形成にはやや長い育苗期間を要したため苗が大きくなり,移植機での定植にはやや不向きであった(写真2) 。このことから,根鉢が完全に形成されるまで生育させなくても機械移植が可能なペーパーポットを使った育苗についての検討が必要である。

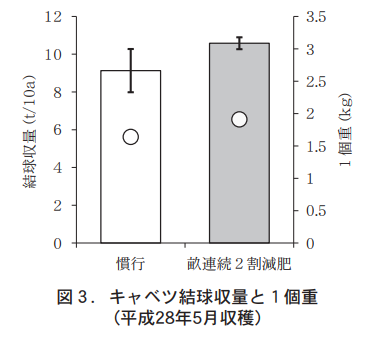

4.セル苗全量基肥のキャベツ苗質と本圃における収量

平成28年度(1年目)はLPS100を利用し72穴トレイで育苗した場合,根鉢が十分に形成されず,移植時に根鉢がくずれ,定植に多くの労力を必要とした。しかし,セル苗全量基肥の畝連続区のキャベツの収量は慣行区と同程度であった(図3) 。

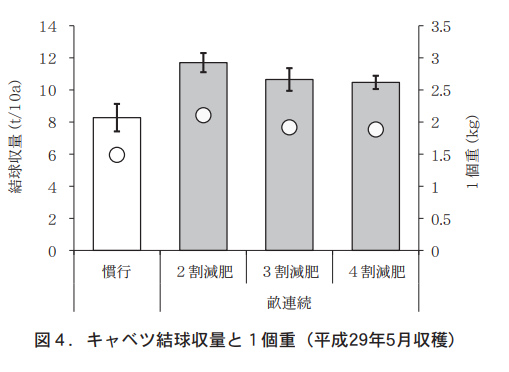

平成29年(2年目)は,窒素の減肥率にかかわらず畝連続区のキャベツの1個重は慣行区よりも重く,結球収量は2割減肥区で141%,3割減肥区及び4割減肥区で127〜129%であった。なお,減肥区における1個重は施肥窒素を減肥するほど軽くなる傾向であった(図4) 。

このように,レタスとキャベツの2作連続栽培体系では,畝を更新せずにセル苗全量基肥で育苗したキャベツ苗を定植することで,慣行栽培と同等以上のキャベツ収量を確保できた。これは,畝連続栽培ではセル苗全量基肥によって,施肥窒素を効率よく利用できることや,低温期に当たるキャベツの生育初期に黒マルチによって地温が高く推移したため,地力窒素の供給量が多くなり生育が進んだことから増収したと推察された。これらの結果より,畝連続栽培において窒素を2〜4割減肥しても,慣行栽培と同等以上の収量が得られると考えられる。

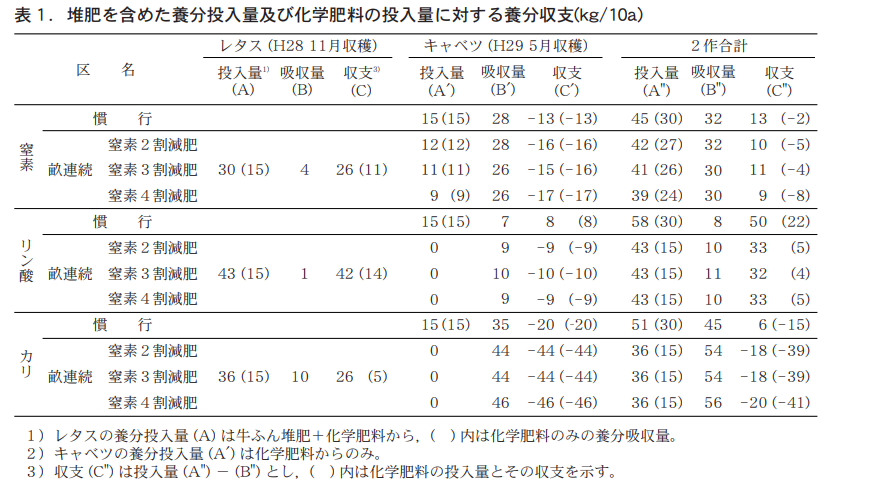

5.養分収支

表1に平成29年度の慣行区と畝連続区における養分収支を示した。慣行区において,化学肥料のみの施肥では窒素とカリはマイナス収支,リン酸はプラス収支であった。堆肥+化学肥料の養分収支は,窒素とリン酸はプラス収支,カリは化学肥料のみと同様にマイナス収支であった。

一方,畝連続区の2作分の養分収支は,化学肥料のみの施肥では,窒素4〜8kg/10aのマイナス収支であった。リン酸およびカリは施肥せず栽培したため,リン酸およびカリもマイナス収支となった。これに対して,堆肥+化学肥料の養分収支は,窒素が9〜11kg/10a,リン酸は32〜33kg/10aとプラス収支であったが,カリは18〜20kg/10aのマイナス収支となった。

これらのことから,レタス作付後にセル苗全量基肥でキャベツを畝連続栽培する体系では,栽培圃場のカリ肥沃度を高めるとともに,牛ふん堆肥の継続的な施用が必要と考えられた。

6.さいごに

以上の結果から,大規模露地野菜生産の省力化・低コスト化を実現する技術の一つとして,セル苗全量基肥による畝連続栽培と,リン酸,カリの2作1回施肥を組み合わせることで,慣行より窒素施肥量を減らしても,慣行栽培以上の収量が得られることが示された。しかし,育苗において機械移植を想定した根鉢が十分に形成されるまで育苗期間を確保した場合,茎葉が生長し過ぎ機械移植に支障がでることが課題として残された。農業法人などがセル苗全量基肥技術を利用するには,機械移植に適した大きさの苗を作ることが重要であり,今以上に栽培や機械部門とうまく連携し更なる生産性向上を図る必要がある。

また,今回検討したセル苗全量基肥体系では肥効調節型肥料を使用しているため,地温の低い時期は窒素の溶出が不安定になりやすい。今回は黒マルチ栽培によって地温が確保されたので施肥窒素量を減らすことができたが,育苗や定植時期が本稿の条件と大きく異なる場合には,肥効調節型肥料の窒素溶出が不安定となり生育に影響する恐れがあるので,窒素の減肥率を変えるなどの検討が必要である。